龋齿早期在牙齿表面的变化往往呈现渐进性、隐匿性特征,其核心病理改变源于牙菌斑代谢产物对牙体硬组织的持续性酸蚀。初期阶段,牙釉质表层结构开始发生脱矿重塑,在微观层面,羟基磷灰石晶体被有机酸溶解后,牙釉质表面会形成肉眼难辨的细微孔隙,这些孔隙直径约1-5微米,仅相当于头发丝的1/20,但已足以改变光线折射特性,导致牙齿局部出现“雾面化”改变。患者可能发现特定区域牙齿在自然光下光泽度降低,尤其在咬合面窝沟或邻面接触点下方,这种“毛玻璃样”改变常被误认为茶渍沉积或单纯牙面粗糙。

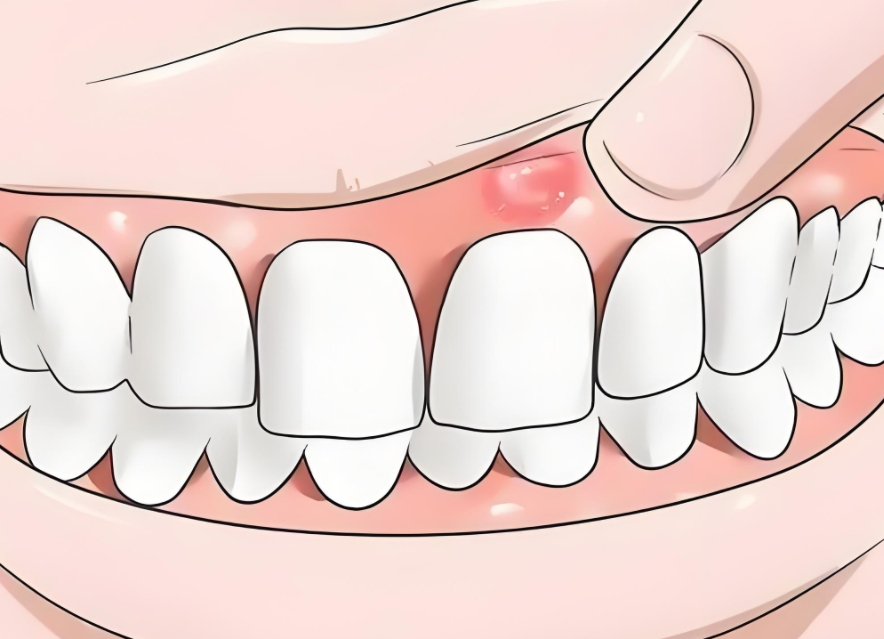

随着脱矿程度加深,牙齿表面会逐渐显现白色不透明斑块,医学上称为“白垩色病损”。这类斑块边界多不清晰,呈云雾状或地图样分布,其形成机制与釉柱间质蛋白溶解、晶体排列紊乱密切相关。临床统计显示,约65%的早期龋损首先出现在上颌第一磨牙咬合面中央窝,该区域因咀嚼时承受最大压力,食物残渣更易滞留形成致龋微环境。患者常在晨起刷牙时偶然发现,或经专业牙医使用牙科探针轻触时,才察觉该区域质地较正常牙面明显松软,用探针尖端可划出浅表划痕,但尚未形成肉眼可见的龋洞。

在邻面等隐蔽区域,早期龋齿常表现为牙缝间出现“黑三角”或牙线摩擦时产生异常阻力。正常牙间隙应呈锐角三角形,当龋损侵蚀邻面釉质时,接触点下方釉质厚度逐渐变薄,在X线片上可观察到三角形透射影。此时患者可能自觉牙齿对冷热刺激敏感,但这种敏感呈一过性,与牙髓炎的持续性自发痛有本质区别。部分患者还会发现用牙线清洁特定牙缝时,牙线易出现纤维断裂或出现褐色附着物,这实为龋损部位釉质表面粗糙度增加,导致牙线与牙面摩擦系数显著升高的表现。

值得警惕的是,儿童乳牙早期龋损常伴有釉质发育缺陷。因乳牙釉质钙化程度较恒牙低20%-30%,致龋菌产生的有机酸更易穿透釉质层,早期龋损可能直接表现为釉质表面出现棕褐色凹陷,边缘呈贝壳状卷曲。这类改变易与氟斑牙的釉质白垩斑混淆,但前者多伴有进食甜食后的酸软不适感。针对早期龋齿的征兆,建议每半年进行一次牙科探诊和咬合翼片检查,配合激光荧光龋齿检测仪(DIAGNOdent)等设备,可捕捉到釉质透光性改变的细微差异,将龋病诊断阈值提前至脱矿深度达150微米阶段,为非创伤性修复治疗争取关键窗口期。