智齿是人类口腔中最后萌出的牙齿,随着人类饮食结构精细化,颌骨空间常不足以容纳其正常萌出,进而形成阻生智齿。这类智齿因萌出异常,可能对口腔健康造成多种潜在影响,多数情况下建议拔除。

什么是阻生智齿?

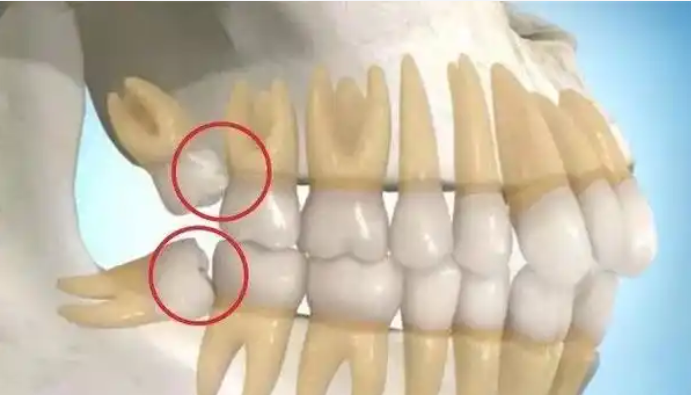

阻生智齿指因邻牙、骨组织或软组织阻碍,无法完全萌出或萌出方向异常的智齿。常见类型有:横向阻生(牙冠朝向邻牙)、近中阻生(牙冠倾斜并顶住邻牙)、垂直阻生(部分萌出,牙龈覆盖牙冠)等。

阻生智齿为什么建议拔除呢?

1. 易引发反复炎症

阻生智齿周围的牙龈与牙冠间易形成间隙(盲袋),食物残渣和细菌易在此堆积,导致智齿冠周炎反复发作。表现为牙龈红肿、疼痛、张口困难,严重时可出现面部肿胀、发热,甚至引发面部间隙感染。身体抵抗力下降时(如感冒、熬夜后),炎症更易急性发作。

2. 可能损害邻牙

横向或近中阻生的智齿,会持续对前方的第二磨牙(口腔功能重要牙齿)产生压力,长期可导致:

邻牙牙根吸收:阻生智齿的持续推力可能压迫邻牙牙根,导致牙根逐渐吸收,最终邻牙松动甚至脱落;

邻牙龋坏:阻生智齿与邻牙间的缝隙难以清洁,食物残渣嵌塞易引发邻牙远中面龋坏,且补牙难度大,严重时需根管治疗。

3. 可能引发口腔黏膜问题

部分萌出的阻生智齿,其周围牙龈易形成褶皱(盲袋),食物残渣和细菌长期堆积会反复刺激黏膜,导致牙龈增生、溃疡,长期慢性炎症可能增加黏膜病变风险。

4. 影响正畸效果

对于正在或计划进行正畸治疗的人群,阻生智齿可能持续向前施加压力,导致已排齐的牙齿移位,影响正畸效果稳定性。因此,多数正畸医生会建议在矫正前评估阻生智齿,提前拔除以保障正畸效果。

5. 可能诱发囊肿或肿瘤

完全埋伏于骨内的阻生智齿,其周围牙囊组织可能因慢性刺激形成含牙囊肿(包裹牙齿的囊性病变),少数情况下可能发展为牙源性肿瘤。这类病变初期无明显症状,发现时往往需更大范围手术,治疗创伤及成本显著增加。

6. 可能导致颞下颌关节紊乱

阻生智齿可能导致咬合关系异常,长期单侧咀嚼或咬合发力不均会增加颞下颌关节负担,引发关节疼痛、弹响、张口受限等问题。

那么无症状的阻生智齿是否需要拔除?

部分人认为 “无疼痛即可不处理”,但阻生智齿的危害具有潜伏性。例如横向阻生的智齿可能在数年中缓慢压迫邻牙,待出现疼痛时,邻牙可能已发生龋坏或牙根吸收,此时治疗难度和成本均会显著上升。

尤其对于 16-25 岁人群,此时智齿牙根尚未完全形成,拔除时创伤小、恢复快,可避免长期隐患。年龄增长后,智齿牙根可能与下颌神经管粘连,拔除风险也会增加。